Христианство

Книга Иова - одна из известнейших частей Ветхого Завета, написанная в период между 7-м и 4-м веками до нашей эры. Книга повествует об испытании сатаной (по дозволению Бога) праведника Иова, который сначала лишается имущества и детей, а потом заболевает проказой. Друзья, утешая его, пытаются доказать, что люди не страдают безвинно, поэтому Иов должен покаяться за свои грехи. Иов, зная, что на нём нет греха, отказывается каяться и взывает к Божественной справедливости, в итоге получая её.

Книга Иова породила множество толкований. Николай Бердяев в работе "Дух и реальность" писал, что "судьба Иова есть как бы прототип человеческой судьбы на земле", а важнейшей темой ветхозаветной книги называл безвинное страдание: "Людям очень трудно отказаться от целесообразности всего происходящего в мире и, значит, трудно понять безвинное страдание. Многим кажется, что если есть безвинное страдание, то, значит, нет Бога, нет промысла Божьего. Это один из аргументов атеизма и, может быть, самый сильный. Мир полон Иовами, если не большими Иовами, то малыми Иовами. И мы отказываемся понять их страдания".

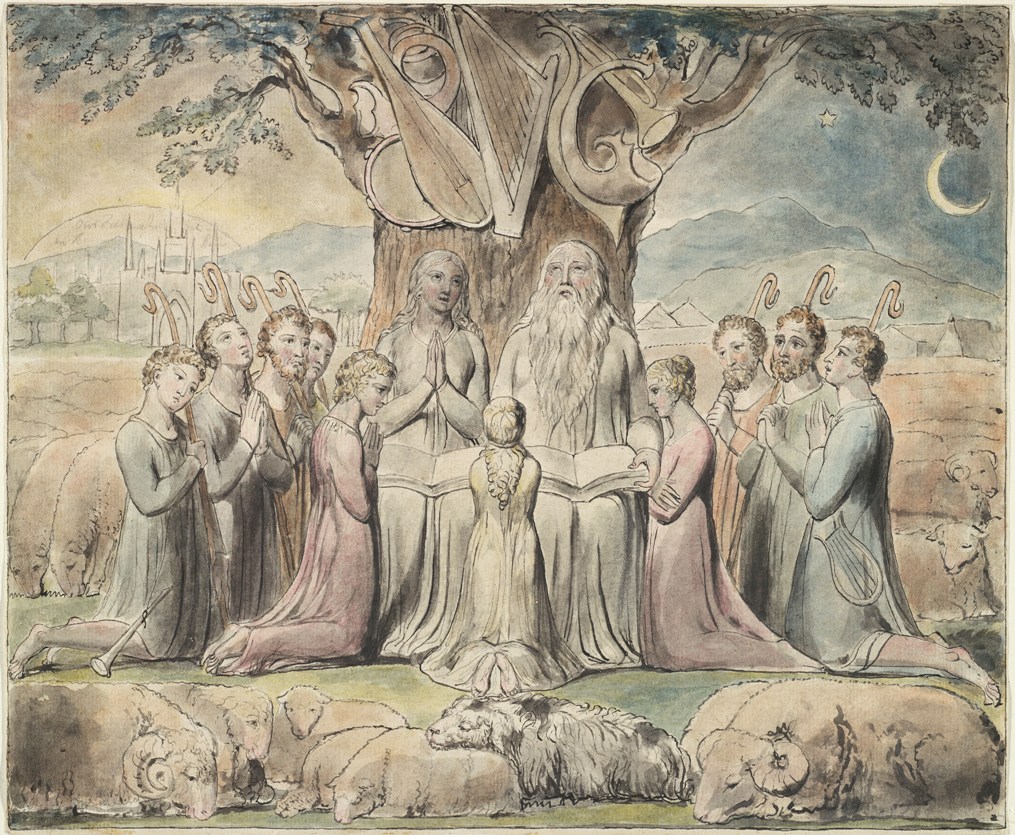

Художники обращались к образам книги Иова так же часто, как богословы и философы. Одной из вершин изобразительного искусства эпохи романтизма стали иллюстрации к Книге Иова английского художника и поэта Уильяма Блейка (1757-1827). Блейк по-своему понимал историю Иова, считая, что поначалу он следовал только букве, а не духу законов Божьих, поэтому оказался в руках сатаны. В 7-й главе Иов демонстрирует непонимание благой сущности Бога: "Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня". Некоторые биографы Блейка считали, что художник ассоциировал с образом Иова себя, лишь в конце жизни сумевшего вырваться из невзгод непризнания и нищеты.

Блейк создал две серии акварелей, серию гравюр и отдельные произведения, посвященные Книге Иова. В этой подборке представлена 21 иллюстрация из обоих акварельных циклов Уильяма Блейка, а также одна из гравюр художника, не вошедшая в серию его гравюр (эту серию можно посмотреть на сайте blakearchive.org).

"Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери".

18 мая (по новому стилю) Православная церковь чтит память святой великомученицы Ирины. Ирина, родом славянка, жила во второй половине I века и была дочерью язычника Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии, поэтому святую Ирину стали называть Македонской.

При рождении ей дали имя "Пенелопа". Когда Пенелопа стала подрастать и ей исполнилось 6 лет, она казалась необычайно прекрасна лицом, так что затмевала своей наружностью всех своих сверстниц. Ликиний приставил к своей дочери в качестве воспитательницы старицу Карию. Также Ликиний поручил старцу по имени Апелиан обучать её книжной премудрости. Отец Пенелопы не знал, что Апелиан был тайным христианином. Так провела девица шесть лет и три месяца, и, когда ей исполнилось 12 лет, отец стал думать, за кого выдать замуж дочь.

Однажды, когда девица сидела в своей комнате, к ней в открытое окно, обращенное на восток, влетел голубь, державший в своем клюве маленькую ветвь; положив ее на стол, он тотчас вылетел чрез окно из комнаты. Затем через час влетел в комнату орел с венком из разных цветов, и он также, положив венок на стол, тотчас улетел. Потом еще другим окном влетел ворон, несший в клюве малую змею, которую он положил на стол, а сам также улетел.

Видя все это, отроковица, вместе со своею воспитательницею, весьма удивлялись, недоумевая, что предвещал этот прилет птиц? Когда учитель Апелиан пришел к ним, они рассказали ему о происшедшем.

Апелиан так объяснил это:

- Знай, дочь моя, что голубь означает твой добрый нрав, твою кротость, смирение и девическое целомудрие. Ветвь маслины знаменует Божию благодать, которая будет подана тебе чрез крещение. Орел, высоко парящий, изображает собою царя и победителя, знаменует, что ты будешь царствовать над своими страстями и, возвысившись богомыслием, победишь невидимых врагов, как орел побеждает птиц. Венок же из цветов есть знамение воздаяния, которое примешь ты за твои подвиги от Царя Христа в небесном Его царстве, где готовится тебе нетленный венец вечной славы. Ворон со змеею знаменует врага-диавола, силящегося нанести тебе скорбь, печаль и гонение. Знай же, девица, что великий Царь, содержащий в Своей власти небо и землю, хочет обручить тебя в невесту Себе и ты претерпишь за имя Его многие страдания.

.jpg)

Подробнее о Марии Магдалине см. в статье Кающаяся и возносимая ангелами Мария Магдалина

.jpg)

Святой Пантелеймон (Пантелеимон), часто называемый "Пантелеймон-целитель", родился в 3-м веке в городе Никомедия (ныне Измит, Турция) в семье знатного язычника и был назван Пантолеоном. Мать Пантолеона была христианкой, однако она рано умерла и не успела воспитать сына в христианской вере. Пантолеон был отдан отцом в языческую школу, после окончания которой он стал учиться врачебному искусству у знаменитого врача Евфросина и стал известен императору Максимиану, который захотел видеть его при своем дворе.

Живший в Никодимее святой Ермолай рассказал Пантолеону о христианстве. Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного змеёй, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы примет крещение. Ребенок ожил, а змея разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

Святой Ермолай крестил Пантолеона под именем Пантелеимон - "всемилостивый" (именно написание "Пантелеимон" является каноническим в православии, вариант имени с "й" является мирским вариантом этого имени). Отец Пантелеймона, увидев, как тот исцелил слепца, тоже принял крещение.

Святой Пантелеймон посвятил жизнь излечению больных, в том числе узников, среди которых были и христиане. Слава о чудесном враче, не бравшем денег за лечение, распространилась по всему городу и остальные врачи остались без работы. Озлобленные врачи донесли императору о том, что Пантелеймон лечит христианских узников. Император Максимиан требовал от Пантелеймона отречься от своей веры и принести жертву идолам. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание, кто исцелит его: он или языческие жрецы. Языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеймон силой молитвы даровал больному исцеление, доказав истинной христианской веры и ложность язычества.

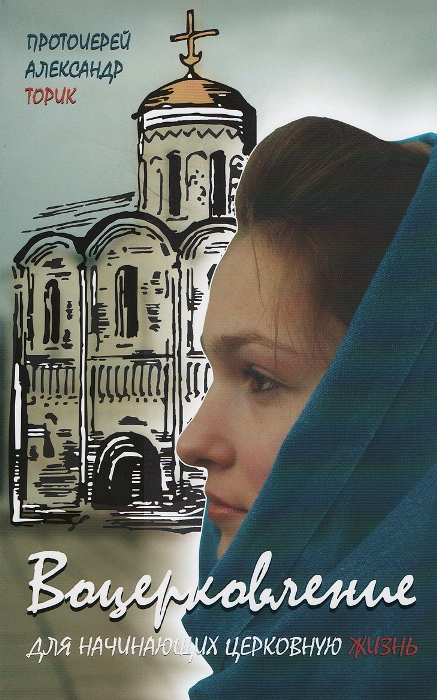

Протоиерей Александр Торик - известный миссионер и духовный писатель. Родился в 1958 году в Москве, рос в подмосковных Мытищах. Был рукоположен в 1989 году. Начал ездить с 1982 году в Троице-Сергиеву Лавру за духовным окормлением. В 1984 году в церкви Покрова Пресвятой Богородицы Московской области (село Алексино Рузкого района) начал нести послушание алтарника. С 1985 года до октября 1989 года в том самом храме нес послушание регента церковного хора вплоть до того дня, когда был рукоположен в сан диакона и направлен на служение в Ново-Голутвинский Свято-Троицкий женский монастырь.

В 1990 году был переведён в Богоявленский собор города Ногинска. В 1991 году был посвящён в сан иерея и направлен на служение в должности настоятеля в святой храм преподобного Сергия Радонежского Московской области (село Новосергиево Ногинского района). В 1997 году перенёс онкологическую операцию, но выжил. Саном протоиерея был награжден в 2001 году. Вскоре по состоянию здоровья был выведен за штат согласно с собственным прошением. Пенсионер по инвалидности активно вел миссионерскую деятельность, в нескольких приходских газетах был редактором и руководил воскресными школами. С выпуском книги "Воцерковление для начинающих церковную жизнь" в 1996 году к Александру пришла известность.

Брошюра «Воцерковление» стала популярной со временем, и сейчас ее перевели не только на английский, а даже и на китайский язык. В связи с плохим состоянием здоровья в 2000-х годах протоиерею пришлось оставить свое регулярное служение. Именно тогда и появилась прекрасная мысль, чтобы самые интересные моменты из своей церковной жизни с двадцатилетним стажем перенести на бумагу. И тогда он решил написать такую художественную повесть, которая могла была быть полезной для читателей не только духовно, но и вместе с тем должна быть интересной.

Повесть - притча «Флавиан» им была написана в 2004 году и в наше время стала самой известной среди художественных православных книг.

Однако, не смотря на это, в первую книжку "Флавиан" все свои чудесные случаи вместить не получилось и возникло много разных идей и мыслей, которыми ему захотелось поделиться со всеми читателями, именно поэтому он написал вторую книгу, третью, и другие.

В книге "Флавиан. Жизнь продолжается" его герои вновь посещают Святую Афонскую Гору и испытывают на себе, как может изменится жизнь человека после того, как он посетит храм.

Практически все знают, что такое "День святого Валентина", однако историю самого святого Валентина знают немногие. В этой статье будет рассмотрено происхождение легенды о святом Валентине, а также представлены изображения этого святого, в том числе его православные иконы.

14 февраля в католицизме отмечается день памяти сразу трёх святых Валентинов: Валентина Римского, Валентина — епископа Интерамны, а также Валентина из римской провинции Африка. Про третьего практически ничего неизвестно, первые два, возможно, одно и то же лицо. В связи с этой неразберихой в 1969 году Католическая Церковь исключила Валентина из всеобщего римского календаря (лат. Calendarium Romanae Ecclesiae) - списка тех святых, чья память обязательна к литургическому почитанию всеми католиками. При этом имя Валентина осталось в католическом мартирологе - списке святых, решение о почитании которых принимается на уровне местных церквей. В Русской Православной Церкви день памяти Валентина Интерамнского отмечается 12 августа, а день памяти Валентина Римского - 19 июля (обе даты - по новому стилю).

Реформатор русского православия Патриарх Никон (7 мая 1605 — 17 августа 1681) однажды сказал: "Я русский и сын русского, но мои убеждения и моя вера – греческие". Однако русским Никон не был, если верить хорошо знавшему Никона протопопу Аввакуму, который в "Послании отцу Ионе", отвечая на вопрос, является ли Никон Антихристом, приводил данные о месте рождения и родителях Никона: "Я Никона знаю: недалеко от моей родины родился, между Мурашкина и Лыскова, в деревне; отец у него черемисин, а мати русалка, Минка да Манька". Тем самым Аввакум подтверждал, что Никон - вовсе не Антихрист, т.к. Антихрист должен родиться "от Галилеи, от колена Данова, от жены жидовки".

Таким образом, отец Никона был марийцем (в то время их называли черемисами), а мать - русской. Впрочем, есть и другая точка зрения на национальность Никона. Согласно ей, Никон (в миру Никита Минин) родился в селе Вельдеманове (в настоящее время — Перевозский район Нижегородской области); отца его, «мордовского крестьянина», кузнеца по профессии, звали «Мина Савельев сын Васильев», а мать Мариамной Гавриловной. В Мордовии точка зрения, что Никон был мордвином, считается истинной. 5 августа 2006 года в столице Мордовии Саранске был открыт памятник знаменитому представителю мордовского народа. Впрочем, в указанных выше словах даётся лишь указание, что село принадлежало к заселённым мордвой. Кстати, если верить Аввакуму, то Никон не мог родиться в Вельдеманове, т.к. оно не расположено "между Мурашкина и Лыскова". Скорее всего, отец-мариец вскоре после рождения Никона переехал в мордовское село Вельдеманово. Видимо, это произошло после смерти матери Никона, т.к. известно, что будущего Патриарха воспитывала мачеха, которая ненавидела его, била и чуть не уморила его голодом. Этим и объясняется жёсткий характер Никиты-Никона. В 12 лет Никита сбежал из дома от мачехи и стал послушником в Макарьевом Желтоводском монастыре. По просьбам умирающего отца в 20-летнем возрасте Никита вернулся домой, женился и стал священником, сначала в селе Лыскове, а потом в Москве. Семейная жизнь Никиты продлилась 10 лет, пока 3 его сына не умерли. Потрясённый этим, Никита решает уйти из мира. Никита договаривается с женой, что они оба примут монашеский постриг. Она становится монахиней Московского Алексеевского Коломенского монастыря, а он уезжает в Соловецкий монастырь и в 31-летнем возрасте постригается в монахи под именем Никона. Спустя 4 года, поссорившись с главой монастырского скита, Никон бежит на материк в лодке с мужиком-помором. Однако в буре они едва не погибают и спасаются, пристав к Кий-острову (Онежская губа Белого моря). В честь своего спасения спустя много лет Патриарх Никон строит здесь Крестный монастырь.

После бегства с Соловков Никон поступает в Кожеозерский монастырь, где через 4 года становится игуменом. В 1646 году Никон познакомился с молодым царём Алексеем Михайловичем, который велел Никону остаться в Москве в чине архимандрита Новоспасского монастыря. 11 марта 1649 Никон был возведён в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого. 15 апреля 1652 умер Патриарх Иосиф и новым Патриархом стал любимец царя - Никон, который стал потакать мечтам Алексея Михайловича стать наследником Византийских императоров, наместником Бога на земле, защитником всего православия. В 1649 году Иерусалимский патриарх Паисий, приехав в Москву, пожелал Алексею Михайловичу стать новым Моисеем и спасти православных христиан от пленения турками. Еще одним важным фактором политической жизни того времени было присоединение Украины к России. Богослужение украинской Церкви, реформированной митрополитом Петром Могилой, имело сходство с греческим богослужением. Среди православного мира русская Церковь выглядела изолированной, потому Москва никак не могла стать центром мирового православия.

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Рисунок 17 века

Несколько стихотворений русских поэтов на тему Рождества Христова:

А. Фет

Ночь тиха. По тверди зыбкой

Звезды южные дрожат.

Очи Матери с улыбкой

В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,

Вот пропели петухи —

И за Ангелами в вышних

Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,

Озарен Марии лик.

Звездный хор к иному хору

Слухом трепетным приник.

И над Ним горит высоко

Та звезда далеких стран:

С ней несут цари востока

Злато, смирну и ливан.

1842

Федерико Бароччи. Рождество Христово

Рождество Христово подробно описано лишь в одном Евангелии - от Луки:

"В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице" (Лк.2:1-7).

В Евангелии от Матфея говорится, что Иисус родился в Вифлееме в правление царя Ирода.

Исходя из сведений, указанных евангелистами, учёные пытались вычислить точную дату, когда родился Иисус Христос. Наиболее вероятная дата Рождества - 7 год до н.э. - именно в этот год была проведена упомянутая Лукой перепись императора Августа. Впрочем, здесь существует противоречие с упомянутым тем же Лукой правлением Квириния в Сирии: он начал править только в 6 году н. э., что противоречит тому, что Иисус родился в правление Иудеей царем Иродом, который умер в 4 году до н. э. (по другим данным, в 1 году до н. э. или 1 году н. э.). Еще одна вероятная дата Рождества Христова - 12 год до н.э., когда над Землей прошла камета Галлея, которая могла быть упомянутой в Евангелии от Матфея Вифлеемской звездой.

О Рождестве Христовом говорится и в апокрифических источниках: Протоевангелии Иакова и Евангелии Псевдо-Матфея. В апокрифах описывается, что Иосиф и Мария остановились в пещере (известной сейчас как "Пещера Рождества"), где Мария и родила Иисуса, пока Иосиф ходил искать повивальную бабку:

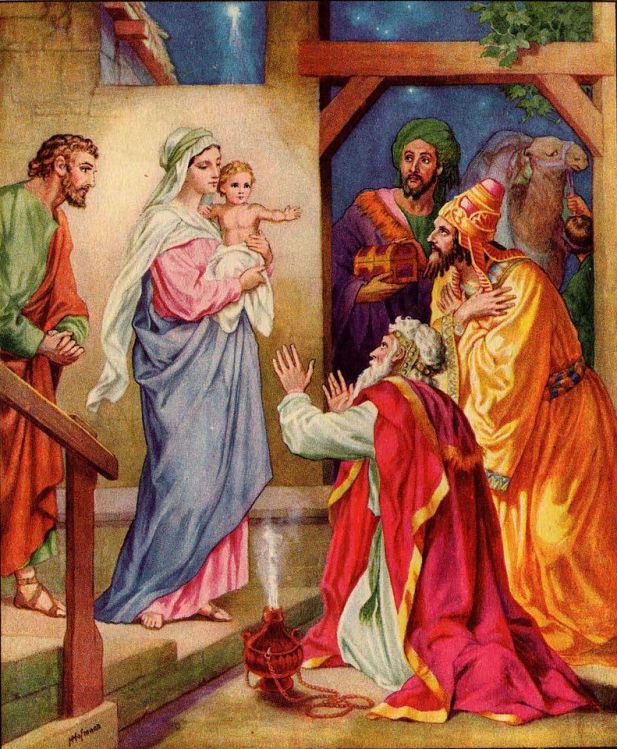

Следующим после поклонения пастухов эпизодом Рождества Христова стало поклонение волхвов, которое описано в Евангелии от Матфея:

"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою".

В русской традиции пришедших поклониться младенцу Иисусу странников принято называть волхвами, подчеркивая, что они были языческими жрецами, подобно славянским волхвам. В Евангелии же употребляется греческое слово μάγοι (маги), означающеее в то время персидских служителей зороастрийского культа Митры или же вавилонских жрецов-астрологов. Волхвы, начиная с античности, изображались в персидских костюмах. Персидский царь 7-го века Хосров II Парвиз, уничтожавший все христианские церкви в Палестине, пощадил Вифлеемскую церковь Рождества из-за персидского обличья изображённых на ней волхвов.

Впрочем, существувует и другая точка,также идущая с древности, согласно которой волхвы пришли из Аравии. Такая точка зрения основывается на ветхозаветных пророчествах, которые совпадают с описанным в Евангелии поклонением волхвов: "цари Аравии и Сабы принесут дары. и будут давать ему от золота Аравии" (Пс. 71/72, 10 и 15); "и придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобой сиянию все они из Сабы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу господа" (Ис. 60, 3 и 6). Некоторые особенности аравийских мифов и культов, включавших представление о рождении бога от девы-камня, побуждали христиан предполагать у жрецов и "мудрецов" Аравии особое предчувствие тайны рождества. В аравийской точке зрения волхвы - не просто жрецы, но и цари.

Валуйки были основаны в 1593 году в качестве крепости на Муравском шляхе. Тогда здесь проходил самый южный рубеж обороны Русского государства. Крепость входила в засечную черту, предназначавшуюся для отражения набегов татарской конницы на внутренние области России. В те же годы здесь были образованы монашеские пустыни. Самым первым документом, подтверждающим существование здешнего Успенского монастыря, является указ царя Михаила Федоровича от 1613 года. Однако в этом указе говорится о необходимости восстановления монастырских построек, разрушенных во время Смуты начала века. То есть к тому времени монастырь уже существовал как минимум несколько лет. Тогда же были возведены и первые известные нам церкви в Валуйках, в том числе Успенский храм.

Это главное культовое сооружение монастыря несколько раз перестраивалось. Имеются сведения о серьезной реконструкции, проводившейся с 1794 г. Тогда, помимо прочего, к основному сооружению была пристроена ещё и трапезная. В 1810-20 гг. возводится уже каменное двухэтажное здание Успенского собора. А в 1906-м, в связис 300-летием дома Романовых, было принято решение возвести совершенно новый храм. Так было построено грандиозное здание Свято-Николаевской церкви в Валуйках, которое существует и поныне. После революции монастырь закрыли. В помещении храма разместился литейных цех. Освящение возрожденного уже в наше время Успенского Свято-Никольского собора произошло осенью 2011 г.

Свято-Николаевский собор в городе Валуйки Белгородской области. Фотограф Илга Гондарева

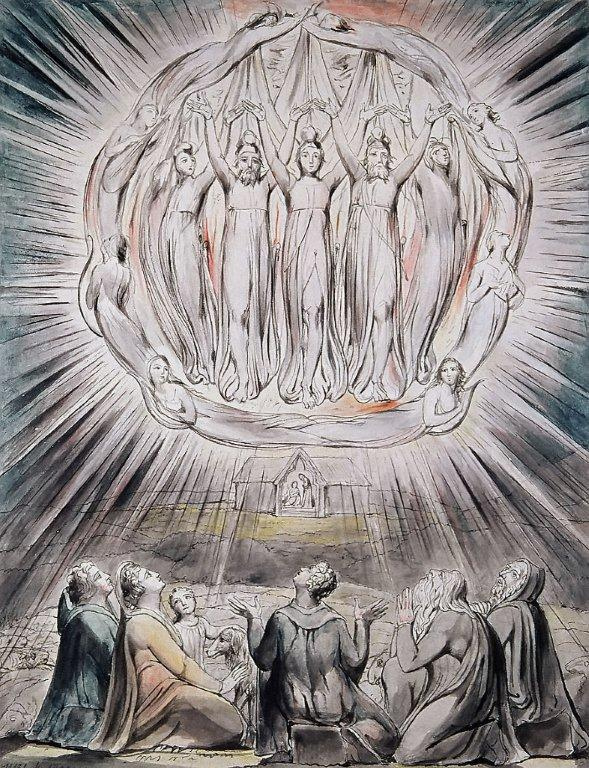

Во второй главе Евангелия от Луки описаны эпизоды Рождества Христова, известные как "Благовестие пастухам" и "Поклонение пастухов":

"В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было".

В православной традиции считается, что пастухам, работавшим неподалёку от Вифлеема, явил благую весть архангел Гавриил, как и при Благовещении Деве Марии.

Почему же именно пастухи стали первыми людьми, узревшими Христа? Из некоторых мест Талмуда следует, что Мессия, по верованию иудеев, должен был появиться в «башне стада», которая находилась близ города Вифлеема, по дороге к Иерусалиму. Стада, которые паслись здесь, назначались для храмовых жертв, а, следовательно, пастухи, которые стерегли их, не были обыкновенными пастухами. Понятно, что эти пастухи, связанные с храмом, знакомы были с идеей Мессии пламенно ожидали его. Пастухам дается знать, что отныне наступает время, когда им уже не нужно будет гонять в храм животных для заклания, что теперь грехи всего человечества берет на себя родившийся Мессия. Существует и другая точка зрения, почему ангел явился именно пастухам. Феофилакт Болгарский пишет: "Ангел является пастухам за простоту их нрава и незлобие, так как они видимо подражают образу жизни праведных, ибо и древние патриархи, Иаков, Моисей и Давид, были пастырями. Ангел не явился в Иерусалим фарисеям или книжникам, ибо они были вместилищем всякой злобы; а те, не будучи коварны, удостоились божественных видений. Господь показал этим, что Он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые простосердечнее других, ибо они пошли и стали проповедовать обо всём этом".

Пастухи, увидев младенца, рассказывают всем об этой новости — поэтому они и есть первые евангелисты.

Уильям Блейк. Благовестие пастухам

Ранее на сайте были представлены витражи на тему Рождества Христова выдающегося английского художника-прерафаэлита Эдварда Бёрн-Джонса. Сейчас - подборка витражей на рождественскую тему других художников. В подборке представлены только витражи, изображающие сам момент Рождества Христова.

7 декабря Русская Православная Церковь чтит память святой великомученицы Екатерины Александрийской (287 - 305).

Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимиана (305 - 313). Живя в столице - центре эллинской учености, Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых.

Карло Дольчи. Святая Екатерина Александрийская читает книгу

В христианстве почитается несколько святых, носящих имя Параскева. В русском православии наиболее почитаема святая мученица 3-го века Параскева-Пятница (память совершается 10 ноября). У православных Болгарии и Сербии популярна другая святая с именем Параскева, называемая в этих странах "Петка". Память святой Параскеве-Петке совершается 27 октября. В русском православии святую Петку называют Сербской или же Болгарской Параскевой.

Святая Петка (Параскева Болгарская / Сербская)

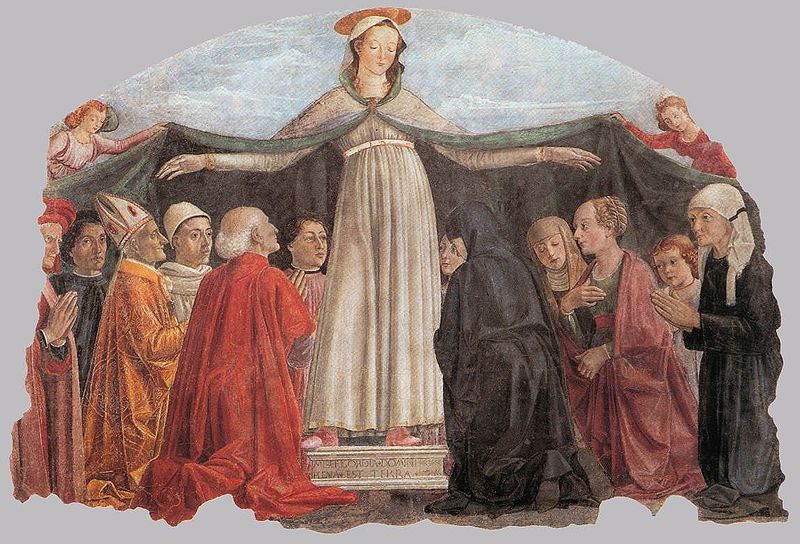

Если в православии существует иконографический сюжет "Покров Пресвятой Богородицы", то в католическом искусстве мы находим похожий образ - Мадонну Милосердия (в английском языке Virgin of Mercy, в итальянском языке Madonna della Misericordia), иногда этот образ называют "Мадонна с мантией" (в немецком языке Schutzmantelmadonna, во французском языке Vièrge au Manteau).

Мадонна Милосердия укрывает своей мантией людей, которые обычно значительно ниже ростом, чем Богоматерь. Часто люди, укрытые мантией Девы Марии, стоят на коленях. Иногда Мадонна изображается с младенцем на руках, тогда её мантию держат ангелы. Иногда подобные картины писались по заказу отдельных групп населения, например, монахов из определенного монастыря, тогда под мантией Мадонны изображались только они.

Образ Мадонны Милосердии впервые встречается в Италии 13-го века. По одной из версий, этот мотив в искусстве имел тот же источник, что и православный Покров Пресвятой Богородицы - видение святого Андрея в Константинополе 10-го века. Однако более вероятна версия, что мотив Мадонны Милосердия в изобразительном искусстве Запада возник под влиянием сочинения католического монаха Цезария Гейстербахского "Видения о чудесах", написанного в 13-м веке.

Под влиянием Мадонны Милосердия в православном искусстве, начиная с 18-го века, при изображении Покрова Пресвятой Богородицы стал использоваться такой же сюжет - Дева Мария накрывает людей мантией.

Доменико Гирландайо. Мадонна Милосердия

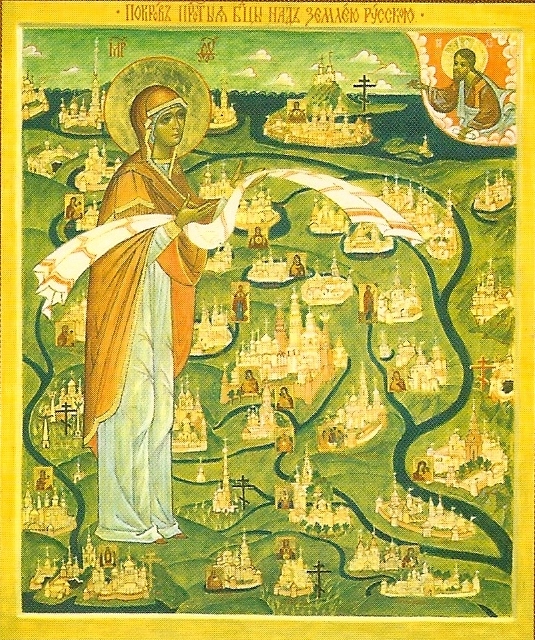

Покров Пресвятой Богородицы - православный праздник, установленный Андреем Боголюбским в 1164 году и отмечаемый 14 октября по новому стилю.

Андрей Боголюбский встретил рассказ о Покрове Богоматери, читая житие Андрея Юродивого, славянина, жившего в Царьграде в X веке. В 910 году, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, византийская империя вела войну с сарацинами и Константинополю угрожала опасность. Чудесное явление Божией Матери произошло во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в пятом веке. В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых. Иоанн Креститель и Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, обливаясь слезами. Потом, подойдя к престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Богоматерь сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал ярче лучей солнечных. Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь". Потом Богоматерь и покрывало перестали быть видимы, но благодать находящимся в храме людям осталась. После этого сарацины были побеждены.

Когда святой Андрей оказался в Раю, ангел стал водить его по обителям Рая. Андрей увидел многих святых, но нигде не могу увидеть Богоматерь. Когда он спросил у ангела, где она, тот ответил: "Ее нет здесь. Владычица отошла в многоскорбный мир помогать бедствующим и утешать печальных".

Покров Пресвятой Богородицы над землёю Русской

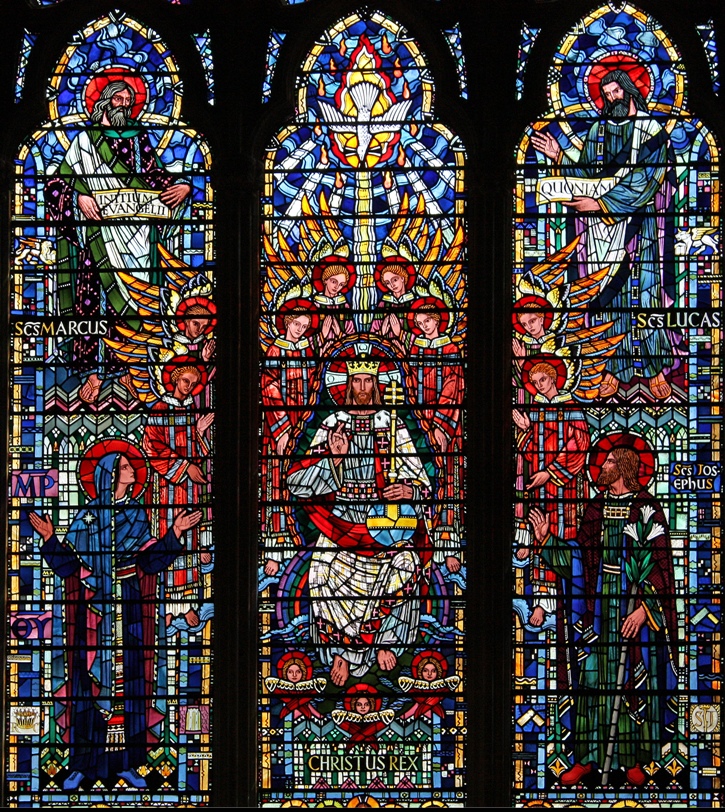

Брак Девы Марии и Иосифа по-разному трактуется в католицизме и православии. В православии считается, что имела место лишь условная видимость брака, назначенная укрыть от людей тайну девственного зачатия и за пределами этого назначения едва ли имеющая какой-либо смысл, так что Дева Мария постоянно именуется у православных авторов "неискусобрачной", т.е. не испытавшей брака. В католицизме же считается, что брак Девы Марии и Иосифа, будучи свободен от всякого плотского элемента, является мистической реальностью особого порядка, как брак не "во едину плоть", но "во единый дух и во едину веру",так что Иосиф - действительно супруг Девы Марии и в своем отношении к Христу причастен отцовству "отца небесного" как его земной образ.

Дева Мария, Иисус Христос и Иосиф Обручник. Витраж в храме святой Этелдреды в Лондоне

Иероним - христианский святой, почитающийся в католицизме (день памяти 30 сентября) и в православии (день памяти 28 июня). Главная заслуга святого Иеронима - перевод Ветхого завета на латинский язык и редакция латинской версии Нового завета. Латинская Библия, созданная Иеронимом и получившая название "Вульгата" является каноническим латинским текстом Библии по сей день. Святой Иероним считается небесным покровителем всех переводчиков.

Иероним родился около 340-2 года (по другим данным, в 347 году) в римской провинции Далмация, в городе Стридон (недалеко от того места, где сейчас находится столица Словении Любляна). Иероним уехал учиться в столицу империи - Рим, где был крещён в период с 360 по 366 год. Иероним учился у известного грамматика Элия Доната, специалиста по античной и христианской литературе. Продолжая обучение, Иероним много путешествовал. В сирийском городе Антиохия зимой 373-374 года Иероним тяжело заболел и у него было видение, заставившее его отказаться от светского обучения и посвятить себя Богу. Иероним удалился в Халкидскую пустыню в Сирии, где начал изучать язык иудеев с целью чтения библейских текстов в оригинале. Иероним вернулся в Антиохию в 378 или 379 году, где был рукоположен в сан епископа. Позже Иероним уезжает в Константинополь, а потом возвращается в Рим. В столице империи Иероним завоевал большое доверие у известных знатных женщин Рима: ровесница Иеронима Паула и её дочери Блезилла и Евстохия под влиянием Иеронима отбросили свой аристократический образ жизни и стали аскетками.

Лоуренс Альма-Тадема. Преображение Паулы Святым Иеронимом

Вера, Надежда и Любовь - это имена святых мучениц, живших во 2-м веке н.э. в Риме. Однако Вера, Надежда, Любовь - это еще и христианские добродетели, которые упомянуты в Новом Завете (Первое послание к Коринфянам апостола Павла): "А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше".

В православном искусстве принято изображать Веру, Надежду и Любовь именно как святых мучениц, поэтому на иконах они представлены в виде маленьких девочек вместе с матерью Софией (галерею изображений см. здесь). В западном искусстве Веру, Надежду и Любовь принято изображать как взрослых женщин, символизирующих христианские добродетели. Вера часто изображается с крестом, Надежда - с якорем, а Любовь - в окружении детей. Когда Вера, Надежда и Любовь изображаются рядом, то Любовь всегда находится в центре.

Вера, Любовь, Надежда. Витраж в храме святого Иоанна посёлка Llandenny (Уэльс, Великобритания)

30 сентября Православная Церковь чтит память cвятых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которые пострадали в Риме при императоре Адриане (2-й век н.э.).

Святая София, твердая христианка, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к Богу. Слух о благонравии, уме и красоте девиц дошел до императора Адриана, который пожелал их увидеть, узнав, что они христианки.

Адриан призывал по очереди всех трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде, но получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть все муки за Иисуса Христа.

Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. На глазах у матери их истязали по очереди. Веру избили немилосердно и отрезали груди, но вместо крови из раны истекло молоко. Потом ее положили на раскаленное железо. Мать молилась вместе с дочерью и укрепляла ее в страдании — и железо не обожгло Веру. Будучи брошенной в котел с кипящей смолой, Вера громко молилась Господу и осталась невредимой. Тогда Адриан приказал отрубить ей голову.

Следом были замучены и убиты Надежда и Любовь.

Чтобы продлить мучения матери, император не подвергал ее пыткам, он отдал ей истерзанные тела трех девочек. София положила их в ковчег и с почестями похоронила на высоком холме за городом. Три дня сидела мать у могилы дочерей и наконец предала свою душу Господу. Верующие погребли ее тело на том же месте.

Мощи cвятых Веры, Надежды, Любови и Софии покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Татьяна Римская (в церковнославянском языке Татиана) - святая мученица, чью память в православии чтят 25 января.

Татьяна родилась в Риме в знатной семье. Её отец трижды избирался консулом, он был тайным христианином и воспитал дочь в христианской вере. Когда Татьяна достигла совершеннолетия, она решила не выходить замуж и быть невестой Христовой. Благочестие Татьяны стало известно в христианских кругах и она была выбрана диаконисой (обязанности диакониссы состояли в посещении больных женщин и уходе за ними, в приготовлении женщин к крещению, в "служении пресвитерам при крещении женщин для благоприличия"и т. п.). В 222 году императором стал Александр Север. Он был сыном христианки и не преследовал христиан. Однако императору было всего 16 лет и вся власть сосредоточилась в руках Ульпиана, люто ненавидевшего христиан. Начались гонения на христиан. Была схвачена и Татьяна. Ее ввели в храм Аполлона и заставили поклониться его изваянию. Она же помолилась истинному Богу и идол Аполлона упал и разбился, вместе с ним обрушилась часть храма.

Татьяну стали пытать. Автор жития святой Татьяны, Дмитрий Ростовский пишет об этом так:

"Сначала они стали бить ее по лицу и терзать очи ей железными крючьями. По долгом мучении, сами мучители изнемогли, ибо тело Христовой страдалицы для наносивших ей раны было твердо, как бы наковальня, и больше приняли муки сами мучители, чем святая мученица. И ангелы невидимо стояли около святой и наносили удары тем, кто мучил святую Татиану, так что мучители взывали к беззаконному судье и просили его, чтобы он приказал прекратить мучения; они говорили, что сами они больше страдают, чем сия святая и невинная дева. Татиана же, мужественно претерпевая страдания, молилась за своих мучителей и просила Господа, чтобы Он отверз им свет истины. И молитва ее была услышана. Небесный свет озарил мучителей, и духовные очи их отверзлись". Восемь палачей, мучивших Татьяну, приняли христианство и были казнены за это.

На следующий день Татьяну вновь подвергли пыткам (от прошлых пыток она исцелилась). Тело Татьяны стали резать, однако из ран полилось молоко.

"Затем ее крестообразно распростерли на земле и долгое время били жезлами, так что мучители изнемогали и часто сменялись. Ибо, как и прежде, ангелы Божии невидимо стояли около святой и наносили раны тем, кто причинял удары святой мученице. Слуги мучителя изнемогали, заявляя, что им кто-то наносит удары железными палками. Наконец девять из них умерло, пораженные десницею ангельской, а остальные упали на землю еле живыми".

На следующий день Татьяну стали уговаривать принести жертву богине Диане. Она помолилась истинному Богу и огонь упал с неба, опалив статую, храм и многих язычников.

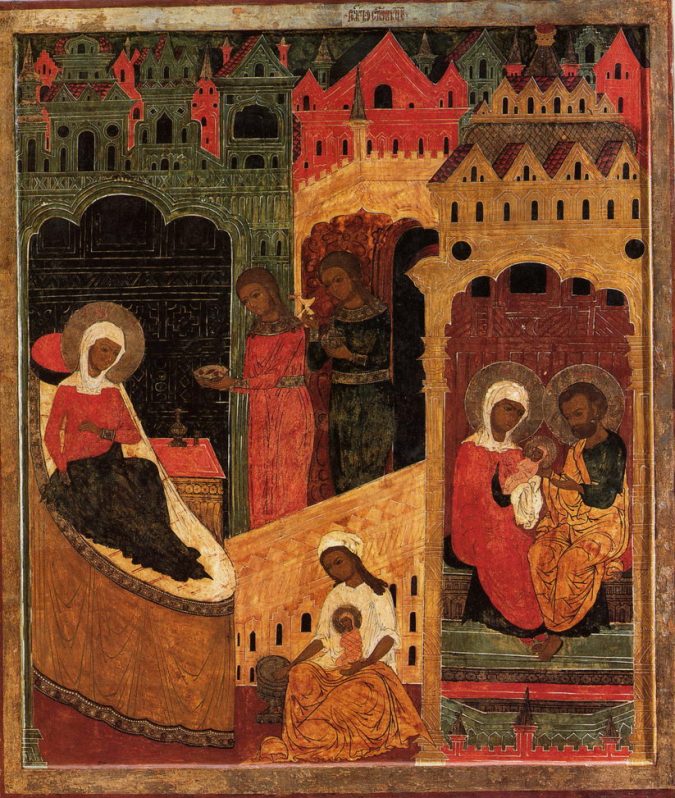

Рождество Пресвятой Богородицы - праздник, отмечаемый в православии 21 сентября (в католичестве 8 сентября).

В Новом завете содержатся очень скудные сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы, и в частности ничего не сказано о рождестве и родителях Марии. Повествование о событии праздника можно найти в апокрифе II века — «Протоевангелии Иакова». Не являясь каноническим, «Протоевангелие Иакова» оказало влияние на традиции католической и православной церквей.

Супругам Анне и Иоакиму Бог не дал детей. Бесплодие считалось знаком гнева Божия. Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упрёки от своих соотечественников. Во время одного из великих еврейских праздников, когда Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил дары Иоакима, сказав: «Не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо нет у тебя потомства в Израиле». Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошёл домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна осталась в одиночестве. Рабыня Анны, по имени Юдифь, старалась её утешить, но не могла. Анна ходила по саду и плакала, как вдруг заметила гнездо воробья на ветке лавра. «Увы! — воскликнула Анна. — Чему могу уподобить себя? Кто дал мне жизнь, что так проклята я перед сынами израильскими? Они смеются надо мной, и оскорбляют меня, и изгнали из Храма Господня! Увы! Чему уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами небесными, ибо птицы плодовиты перед Тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, ибо они плодовиты. Я не могу сравниться с морем, ибо оно полно рыбами, ни с землею, ибо она даёт плоды во времена свои и благословляет Господа».

И тогда явился в саду Ангел Господень. «Анна, — сказал он, — Бог услышал молитву твою: ты зачнёшь и родишь, и будет славен во всём мире род твой». Такое же видение было и Иоакиму. Обрадованный, он решил вернуться домой; обрадованная Анна встретила мужа у Золотых ворот Иерусалима:

«И вот Иоаким подошёл со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: Знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну! И Иоаким в тот день обрёл покой в своём доме».

День встречи Анны и Иоакима считается днём зачатия Девы Марии и отстоит от даты рождества Богоматери на 9 месяцев. В православии 22 декабря празднуется Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы, а в католичестве 8 декабря отмечается праздник Непорочного зачатия Девы Марии. Члены католического ордена францисканцев считают, что зачатие Девы Марии было практически так же непорочно, как и зачатие Иисуса Христа, ибо Дева Мария была зачата не путём физического соития, а путем объятия и поцелуя у Золотых Ворот.

Согласно общепринятому преданию, которого одинаково придерживаются православные и католики, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот. Однако точное место православные и католики указывают по-разному, и места эти отстоят друг от друга примерно на 70 м. На православном месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже его есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, бывшая, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезды и построили там базилику святой Анны, где также находятся древние подземные помещения.

Рождество Пресвятой Богородицы. Русская икона, 18 век.

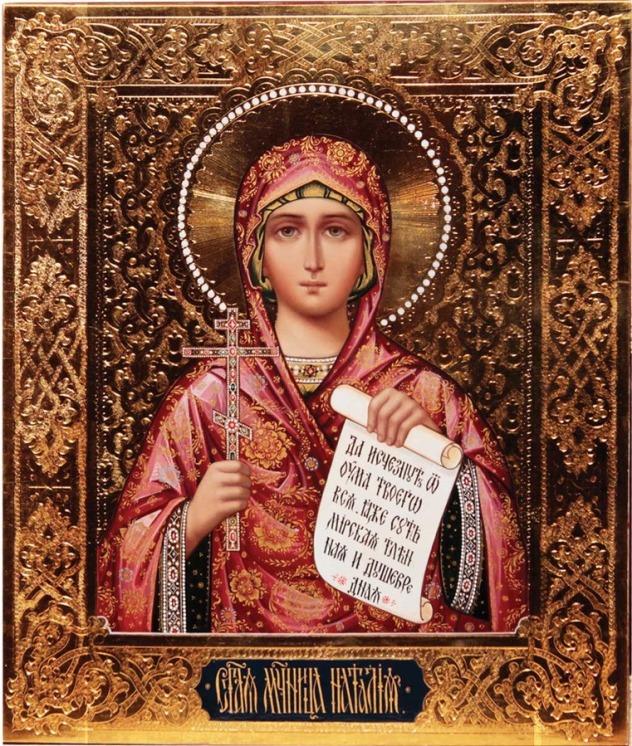

Наталия - женское имя, образованное в первые века христианства от лат. Natalis Domini — рождение, Рождество. Значение имени "Наталия" - рождественская. Из носительниц этого имени в православии наиболее известна святая Наталия Никомидийская, день памяти которой приходится на 8 сентября. Святая Наталия почитается вместе с её мужем - святым Адрианом.

Адриан и Наталья жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане (305-311). Адриан был язычником, а Наталия - тайной христианкой. Когда их браку исполнился год и один месяц, Адриану, как начальнику судебной палаты Никомидии, император поручил оформить протоколы допросов 23-х христиан, арестованных по доносу язычников в пещерах, где они тайно молились. Мученики были жестоко избиты, но не отреклись от Христа. Адриан захотел узнать, ради чего христиане так страдают и они поведали ему о вере в жизнь вечную и в божественное воздаяние. Эта вера вошла в сердце Адриана, он принял христианство и сам вписал себя в список арестованных христиан. Наталия, узнал об этом, обрадовалась, ведь теперь муж разделил её тайную веру. Наталия отправилась в тюрьму и стала умолять Адриана мужественно принять мученический венец ради Христа. Она ухаживала за христианами, искалеченными пытками, облегчая их страдания. Когда Адриана отпустили домой, чтобы он сообщил супруге о дне своей казни, то она сначала не хотела впускать его в дом, думая, что он отрекся от Христа. В день казни Наталия, испугавшись, что Адриан может поколебаться при виде страданий и кончины других мучеников, попросила палачей начать казнь с ее мужа и сама положила его ноги на наковальню. Когда Адриану перебили ноги, Наталия подставила под удар молота его руку. Палач сильным ударом отсек ее и Адриан умер. Ему было 28 лет. Наталия тайно взяла руку мужа и спрятала ее. Максимиан, казнив всех христиан в темнице, повелел сжечь тела мучеников. Но по воле Божией началась сильная гроза, и многие из мучителей были убиты молнией. Дождь погасил горящую печь, и христиане смогли вынуть из печи не поврежденные огнем тела святых. Благочестивый христианин по имени Евсевий собрал останки святых и привез в город Аргирополь близ Византия. Император хотел отдать Наталию в жены знатному военачальнику, тогда Наталия взяла руку Адриана и отправилась на корабле в Аргирополь. Военачальник, узнав о побеге Наталии, преследовал ее на корабле, но попал в бурю и повернул корабль назад, при этом многие из плывших на нем утонули, а корабль с христианами буря обошла стороной. Их спас Адриан, явившись им в сиянии света. По прибытии в Аргирополь Наталия пришла в храм с телами мучеников и соединила руку Адриана с его телом. В тот же день страдалица умерла.

Наталия, несмотря на бескровную кончину и то, что она не подверглась телесным пыткам, была причислена к числу мучеников за свое безграничное сострадание мужу и другим мученикам.

Непорочное зачатие Девы Марии (лат. Immaculata conceptio) - католический догмат, принятый в 1854 году. Догмат гласит, что Дева Мария, хоть и была зачата обычными родителями - Иоакимом и Анной, но на неё не перешел первородный грех (нарушение Адамом и Евой воли Бога, которое привело к искажению исконной природы человека, созданного сначала невинным и безгрешным). Праздник Непорочного зачатия Девы Марии отмечается в католическом мире 8 декабря.

Споры о том, перешел ли на Богоматерь первородный грех, активно велись в католической церкви с 12-го века. Противники учения о Непорочном зачатии Девы Марии (например, Фома Аквинский) утверждали, что такое учение противоречит аксиоме об искуплении Иисусом Христом всех людей. Это противоречие смог разрешить английский схоласт 13-го века Иоанн Дунс Скот, который был убежден, что Дева Мария была освобождена от первородного греха в предвидении будущего искупления Иисусом Христом. Эта точка зрения в итоге восторжествовала. 8 декабря 1854 года Папа Пий IX издал апостольскую конституцию Ineffabilis Deus, в которой говорилось:

«…Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха, является учением, явленным в Откровении Богом, и потому в него должно твердо и постоянно верить всем верным. Эта „сияющая и совершенно уникальная святость“, которой Она „одарена с первого мига Своего зачатия“, целиком дана ей Христом: Она „искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг Ее Сына".

В доказательство Пий IX вспоминает слова из книги Бытия, где Бог обращается к змею: «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову» (Быт. 3:15). Пий видит в этих словах пророчество о женщине, которая будет находится во вражде с сатаной, поскольку будет свободна от греха. Некоторые католические богословы также считают, что слова Архангела Гавриила: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою» подразумевают особенную благодать, дарованную Марии в сохранении от греха. Аналогичным образом понимаются также слова Песни Песней: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе».

Члены католического ордена францисканцев считают, что зачатие Девы Марии было практически так же непорочно, как и зачатие Иисуса Христа, ибо Дева Мария была зачата не путём физического соития, а путем объятия и поцелуя у Золотых Ворот (интересно, что подобный способ зачатия упоминается в буддийском учении о богах группы Яма, которые предаются любви посредством объятий).

Догмат Пия IX получил подтверждение свыше в 1858 году, когда 14-летней дочери разорившегося мельника Бернадетте Субиру (впоследствии признанной святой) 18 раз явилась Дева Мария, которая сначала не говорила девочке своё имя, но потом сказала: "Я - Непорочное Зачатие".

Католические художники обычно иллюстрируют доктрину Непорочного зачатия Девы Марии следующим образом: в Царстве Небесном, сразу после его создания, дух Марии (в виде молодой женщины) созерцает лик Бога (чаще всего взгляд женщины обращён вверх). В словах Откровения Иоанна Богослова "жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд" католикам видится образ Непорочного Зачатия Девы Марии. Поэтому солнце, луна и венец из 12-ти звёзд - атрибут канонического изображения этого догмата. Также путем изображения Богоматери, попирающей ногами змея, иллюстрируются слова из Бытия о вражде между змеем и женою (эти слова указывают о свободу Девы Марии от греха). Часто рядом с духом Марии изображаются ангелы.

Непорочное зачатие Девы Марии. Витраж в храме города Marydel (США)

В православии последними эпизодами жития Богоматери являются её успение, погребение и последующее чудо исчезновение её тела из гробницы, после чего Богоматерь является апостолам в окружении ангелов и приветствует их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни». При этом последним богородичным праздником в православии является Успение Богородицы, отмечаемое 28 августа.

В католичестве в 1950 году был принят догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо, где она была коронована как Царица Небесная. Вознесение Девы Марии отмечается в Католической церкви 15 августа, а Коронование Девы Марии (которое произошло после Вознесения) отмечается 22 августа.

Иконография сюжета Коронования Девы Марии различна: корону на голову Богоматери одевает либо Христос, либо Бог-Отец, либо Бог-Отец и Иисус Христос совместно коронуют Деву Марию, при этом сверху в виде парящего голубя изображается Святой Дух. В последнем случае венчание на царство происходит от всех лиц Святой Троицы: Бог-Отец венчает Деву Марию как свою дочь, Иисус Христос венчает её как свою мать, а Святой Дух - как свою невесту.

Якопо ди Мино дель Пелличчайо. Коронование Девы Марии

Конец земной жизни Богоматери по-разному представлен в католицизме и православии. В православии 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы. В католицизме же, в отличие от православия, существует догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо после смерти (этот догмат был принят в 1950-м году), также говорится, что Дева Мария была коронована на небесах как Царица Небесная. Вознесение Девы Марии празднуется в католицизме 15 августа.

Ричард Кинг. Вознесение Девы Марии

28 августа в православии отмечается Успение Пресвятой Богородицы.

После Вознесения Христа Дева Мария не раз приходила к месту погребения своего сына, где проводила время в молитвах. Так прошло 12 лет. Во время одного из таких посещений Богородице явился архангел Гавриил, где возвестил о её скором переселении из этой жизни в жизнь вечно блаженную. В залог архангел вручил ей пальмовую ветвь. С этой ветвью Богоматерь вернулась из Иерусалима в Вифлеем вместе с тремя прислуживавшими ей девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Затем она призвала Иосифа Аримафейского (иудейский старейшина, в гробнице которого был погребён Иисус Христос) и апостолов, которым возвестила о своем скором успении. Богородица молилась в ожидании своего исхода и пришествия своего божественного сына. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет: Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к своей матери. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки своего сына. На картинах и иконах, изображающих Успение Девы Марии, символ отошедшей от тела души Богоматери - ребёнок, которого держит на руках Иисус Христос.

"В доме апостола Иоанна царит тишина и покой. Ничто не нарушает этой благоговейной атмосферы. Небольшая скромная комната освещена двумя рядами светильников, стоящих вокруг смертного одра. Можно бы было подумать, что в комнате никого нет, хотя на самом деле в ней в эту минуту собрано почти все Христово воинство. Здесь Его Апостолы, только-только примчавшиеся со всех концов света, чтобы проводить Мать Учителя в Ее вечную обитель.

Со склоненными головами стоят они вокруг одра Богородицы. А Она покоится. На Ее лице сияет отпечаток благости и какого-то таинственного счастья, свидетельствующего об отсутствии всякой скорби, а также последнее «Прощайте!», полное милосердия и снисхождения к сему миру, оказавшему так мало сочувствия, гостеприимства и любви и Ей, и Ее Сыну" (pravoslavie.ru/put/38906.htm).

Успение Девы Марии. Скульптура в аббатстве святого Петра (Solesmes, Франция)

Современное имя Audrey (Одри) произошло от древнеанглийского имени Этелфрита (вариант - Эдилфрида) (Aethelthryth, aethele – благородный, отличный, превосходный + thryth – могущество, власть, сила). В латинизированной форме имя звучало как Этелдреда (Etheldreda, Etheldred). Немецкие формы того же имени - Edeltraud, Edeltrud.

В историю имя "Этелдреда" вошло благодаря святой, носившей это имя.

Святая Одри (Этелдреда) на витраже в храме святого Леонарда (община Хоррингер, Англия)

Святая Этелдреда (святая Одри) родилась в 630 году в Экснинге – поместье королей восточных англов, находившемся в западном Суффолке. Она была дочерью Анны, будущего короля Земли Восточных Англов. Крестил ее апостол Восточной Англии, св. Феликс. Еще будучи молодой девушкой, Этелдреда, благодаря влиянию св. Феликса, а также его друга и сподвижника св. Эйдана и ученицы последнего, будущей игумении Илды (Хильды), испытывала сильное влечение к монашеской жизни. Тем не менее, в 652 году она была выдана замуж за дворянина из «Страны Низин» (расположенной на границе нынешних графств Кэмбриджшир и Линкольншир). В качестве приданого Этелдреда получила город Эли и остров, на котором он находился.

В 655 году супруг ее скончался; вероятно, в брачные отношения они так и не вступили. Вопреки ее надеждам на начало иноческого подвига в Эли, в 660 году она вновь была вынуждена выйти замуж по политическим соображениям, на этот раз за 15-летнего короля Нортумбрии, став таким образом королевой этой страны.

По-гречески "Магдалина" означает уроженку города Мигдал-Эль. Согласно Евангелию, Мария Магдалина была исцелена Иисусом от одержимости семью бесами, после этого стала ученицей Христа, присутствовала при его распятии и погребении. Мария Магдалина стала одной из жен-мироносиц, которым ангел возвестил о Воскресении. Также Мария Магдалина первая увидела воскресшего Иисуса.

В Православной церкви Мария Магдалина почитается как равноапостольная святая, с опорой только на перечисленные выше евангельские свидетельства. В Католической церкви почитание Марии Магдалины было гораздо шире: она отождествлялась с Марией, сестрой Марфы и Лазаря, принимавшей Христа в Вифании, а также с грешницей, в доме у некоего Симона возлившей на голову Христа миро, омывшей его ноги своими слезами и отёршей их своими волосами. В католичестве получил распространение образ Магдалины как раскаявшейся блудницы, в конце жизни удалившейся в пустыню, где она предавалась строжайшей аскезе, оплакивая свои грехи. Её распавшееся от ветхости одеяние было чудесно заменено волосами, скрывшими всё ее тело, а изнеможение от лишений пустынной жизни столь же чудесно целилось тем, что ангелы возносили её в небесные высоты. Начиная с 1969 года Католическая церковь отказалась от формулировки "раскаявшаяся блудница" по отношению к Марии Магдалине.

Образ кающейся блудницы Магдалины оказал большое влияние на западное искусство и на сознание верующих. На многих произведениях искусства образ кающейся Марии Магдалины представлен в жанре "Vanitas" (от латинского "Vanitas vanitatum et omnia vanitas" - "Суета сует - всё суета"), где рядом с Магдалиной - череп, свидетельствующий о том, что святая Мария Магдалина осознала бренность бытия и все её помыслы теперь направлены к жизни вечной.

Гвидо Рени. Мария Магдалина